Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – was ist das?

Jedes Produkt, in dem Strom fließt, verursacht elektromagnetische Störungen. Das lässt sich nicht verhindern.

Gleichzeitig kann jedes Gerät gestört werden. Nur eine Frage Höhe der Störung.

Da sich beides physikalisch nicht ausschließen lässt, muss es Regeln geben, damit unterschiedliche Produkte sich „vertragen“.

Jedes Gerät darf nur einen bestimmten Stör-Pegel emittieren. Gleichzeitig muss es einen (höheren) Pegel von außen ab können.

EMV-Tests nicht bestanden?

Jetzt Trouble-Shooting mit System!

Schluss mit ‚Trial & Horror‘! Eine detaillierte Analyse ist entscheidend.

Nur wer die Ursache im Detail versteht, kann Maßnahmen definieren, die (auch im nächsten Projekt) funktionieren.

Reviews während der Umsetzungsphase sichern den Erfolg.

Mehr EMV-Wissen finden Sie in der Bibliothek

4 Regale

- Grundlagen

- EMV zielgerichtet entwickeln

⇒ Auf Anhieb finale EMV-Tests bestehen - EMV-Probleme dauerhaft lösen

- FAQs

EMV-Normen definieren das Wie

Diese Pegel werden in EMV-Normen als Grenzwerte definiert. Je nach Einsatzzweck können diese unterschiedlich sein.

Da es im Industriebereich rauer zugeht (als im Cosumerbereich) müssen die Geräte dort mehr aushalten.

Dafür dürfen sie aber auch mehr abstrahlen.

Soll mein Gerät nun in beiden Bereichen zum Einsatz kommen, muss es die niedrigeren Emissionswerte (Bereich Consumer) und die schärferen Störfestigkeitsanforderungen (aus der Industrie) einhalten.

In Bereichen wie Luftfahrt, Automotive oder Militär sind die Anforderungen meist nochmals strenger.

Wie entstehen EMV-Störungen?

Um dies zu verstehen, muss man einige Grundlagen kennen. Wichtig ist – wie in fast allen Entwicklungsdisziplinen – ein strukturiertes Vorgehen.

Die grundlegenden Ursachen von EMV-Störungen

Wir bewegen uns hier auf dem Gebiet der elektromagnetischen Felder und Wellen. Deshalb ist es sinnvoll, die Sache zunächst von der Seite der gewollten Nutzung elektromagnetischer Wellen (Funkwellen) zu betrachten.

Gemeint ist hier meist die Funkübertragung. Im Allgemeinen eine Informationsübertragung von A nach B. Dazu benötigt man einen Sender und einen Empfänger sowie einen Übertragungsweg bzw. ein Übertragungsmedium (i.d.R. die Luft oder ein Kabel, oder beides).

Allgemeiner: Eine Informationsübertragung von A nach B.

Dazu benötigt man einen Sender und einen Empfänger sowie einen Übertragungsweg bzw. ein Übertragungsmedium (i.d.R. die Luft oder ein Kabel, oder beides).

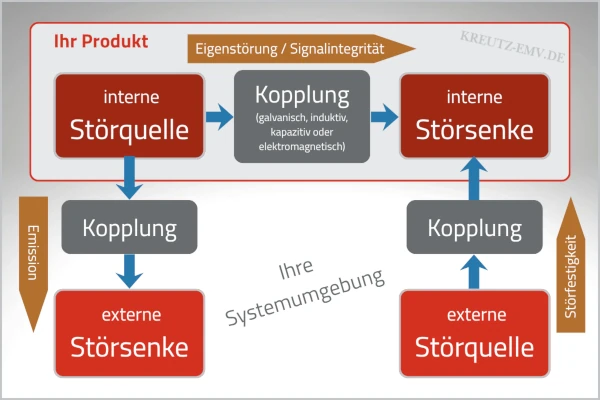

Wenn wir nun die Sichtweise von der gewollten Informationsübertragung auf die ungewollte übertragen, kommen wir zur EMV. Ein Produkt beeinflusst ein anderes.

Ergänzt man jetzt die Beschreibung des zu betrachtenden Systems um die Einflüsse von und auf die Umgebung, so erhält man das klassische Störmodell, wie es auch in vielen anderen Veröffentlichungen zu finden ist.

D.h. auf der linken Seite beeinflusst unser System die Umgebung (Emission), bzw. wird seinerseits auf der rechten Seite von der Umgebung beeinflusst (Störfestigkeit).

Was ist EMV? Die Basis: das EMV-Stör-Modell

Die Zusammenhänge zwischen internen und externen Störungen

Grundsätzlich benötigt es für EMV-Probleme 3 Dinge

- eine Störquelle, z.B. ein DC/DC-Wandler

- einen Übertragungsweg: z. B. die Luftstrecke in Falle elektromagnetischer Kopplung, oder ein Kabel (oder ein anderer Leiter) im Falle der galvanischen Kopplung.

- ein Opfer (die Störsenke), z.B. ein Sensor

Nimmt man eines davon weg, gibt es kein EMV-Problem.

Ich vergleiche das gerne mit dem Feuer. Damit etwas brennt, braucht es brennbares Material (Senke), Sauerstoff (Koppelmedium) und genügend Zündenergie (Störquelle).

Leider lässt sich in der EMV selten einfach eine der 3 Komponenten entfernen – das geht beim Feuer einfacher.

Wünschen Sie Unterstützung bei der EMV-Entwicklung?

Durch den EMV-Test gefallen?

Ich löse Ihre EMV-Probleme

Reviews sichern die Umsetzung

gezielt den Brandherd bekämpfen

Mit fundierter Analyse zum Ziel

Schluss mit ‚trial & error‘! Eine detaillierte Analyse ist entscheidend.

Nur wer die Ursache im Detail versteht, kann Maßnahmen definieren, die (auch im nächsten Projekt) funktionieren.

Reviews während der Umsetzungsphase sichern den Erfolg.

Individuelles EMV-Inhouse-Seminar

Agenda an Ihren Produkten und Randparameter ausgerichtet.

Alles wird an Ihren Produkten erklärt

Dauerschleifen projektübergreifend beenden

EMV-Inhouse-Seminar

- Individuelle Agenda – exklusiv für Ihr Team – kein Wettbewerber hört zu!

- Im Vorfeld analysiere ich eines Ihrer Produkte

- Inhalte werden an diesem Produkt erklärt

- Ausgerichtet am Wissensstand der Teilnehmer – jeder wird an seiner Stelle abgeholt

- Zeit für individuelle Fragen, d.h. Inhalte mit Tiefgang statt nur allgemeingültige Grundlagen

EMV ist mehr als „nur“ gutes Schaltungsdesign

Die Antwort auf die Frage „Was ist EMV?“ wird oft auf die Schaltung reduziert.

Man macht sich Gedanken über Filterauslegung (oft erst nach nicht bestandenen Tests).

Es wird versucht, den EMV-Störungen etwas entgegenzusetzen, um die Auswirkungen zu reduzieren.

Der Ansatz, EMV-Störungen von vornherein zu vermeiden, wird seltener verfolgt, obwohl er viel effektiver ist. Und kostengünstiger!

EMV ist viel mehr als Schaltungsdesign und Normen.

HF-Technik + System-Engineering

Sehr oft wird übersehen, dass EMV ein Systemthema ist. Ein guter EMV’ler ist ein Techniker oder Ingenieur mit fundierten HF-Kenntnissen, der immer das Gesamtsystem im Auge hat.

Hochfrequenztechnik – und doch kein Hexenwerk

Entwickler sind meist keine Hochfrequenztechniker. Die wenigsten Produkte, die EMV-relevanten Anforderungen unterliegen, beinhalten hinsichtlich ihrer Funktion Hochfrequenz-Anwendungen. Bei der Schaltungsentwicklung bewegt man sich überwiegend auf der Spannungsebene.

EMV bedeutet zwangsläufig, sich mit hochfrequenten Strömen zu beschäftigen. Es bedeutet HF-Ströme zu beeinflussen, über Felder und Wellen nachzudenken. Man muss sich nicht in der Feldtheorie verlieren. Der Layouter muss aber ein paar feldtheoretische Grundlagen verstanden haben – sonst wird es nichts mit der EMV.

Schaltpläne werden eher spannungsorientiert gezeichnet. Der Stromfluss (insbesondere der Rückpfad) ist nicht sofort erkennbar, geschweige denn parasitäre Strompfade.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass viele Software- oder Mechanikentwickler fälschlicherweise davon ausgehen, dass ihre Arbeit nichts mit EMV zu tun hat.

Die Rolle des Managements

Auf oberen Managementebenen finde ich oft folgende Annahme.

EMV könne erst dann nachhaltig entwickelt werden, wenn Probleme konkret sichtbar werden.

In der Folge werden die Entwickler mit dem Thema (lange) allein gelassen.

EMV ist NICHT nur Aufgabe der Schaltungsentwicklung!

Auch wenn hier ein Schwerpunkt liegt. EMV ist Teamarbeit. EMV ist eine Schnittmenge aus Systemtechnik und Hochfrequenztechnik. Mit den geeigneten Prozessen ist das Ganze sehr gut beherrschbar.

EMV ist komplex – keine Frage. Aber EMV ist nur Physik. Die Komplexität ergibt sich vor allem daraus, dass alle Bereiche einer Produktentstehung ihren Anteil an der EMV haben. Viele sind sich ihres EMV-Einflusses gar nicht bewusst. Dazu gehören Einkauf und Vertrieb ebenso wie die Produktion.

Die eigentliche Aufgabe des Managements, mit strategischen Maßnahmen zu helfen, wird selten gesehen. Dabei wäre es immer möglich – spätestens beim nächsten Projekt. Mehr dazu im Artikel: wann beginnen?

Der erste notwendige Schritt zum EMV-Erfolg, ist die Einsicht, dass EMV ein System-Thema ist und früher oder später alle Fraktionen – insbesondere die Führungsebenen – einbezogen werden müssen.

Weitere Informationen zur EMV?

Jetzt zum EMV-Newsletter anmelden.

Er erscheint mehrmals im Jahr und enthält ausschließlich Inhalte im EMV-Kontext und angrenzender Gebiete, z.B.

- Neues aus der EMV-Welt, z.B. zu Normen und Richtlinien

- Bücher, die für Sie interessant sein könnten, mit Bewertung von mir zum Inhalt

- Links zu lesenswerten Fachartikel anderer Autoren rund um die CE-Kennzeichnung

- Infos zu meinen kostenlosen Webinaren

Ich möchte den Newsletter von KREUTZ EMV erhalten.

Mir ist bewusst, dass ich meine Daten jederzeit durch einfachen Klick auf „unsubscribe“ löschen kann.

Etwas tiefergehende Details gefällig?

EMV-Störungen sind immer auf schnelle Feldänderungen zurückzuführen.

Dies kann zum einen durch die Entladung eines Blitzes geschehen. In der Technik spricht man dann von ESD-Störungen.

Auf der anderen Seite entstehen sie beim Schalten von Spannungen und/oder Strömen. Wenn ein Schaltvorgang zeitlich nicht einer Sinuskurve folgt, entsteht ein Frequenzspektrum, das sich aus einer Fourier-Reihe ergibt.

Ein Rechtecksignal, wie es beim „harten Schalten“ entsteht, hat theoretisch ein unendliches Frequenzspektrum. Dabei hat jeder Frequenzanteil einen bestimmten Energiegehalt, der mit steigender Frequenz abnimmt.

3 Randbedingen mit großer Bedeutung:

1) Die Summe der Energien in einem Frequenzspektrum muss von einer (real meist mehreren) Quelle(n) zur Verfügung gestellt werden.

2) Jeder Strom fließt zu seiner Quelle zurück.

3) Alle Übertragungswege sind impedanzbehaftet, d.h. es gibt keine verlustfreien Wege. (Impedanz = frequenzabhängiger Widerstand)

Aus 1) folgt, dass die Flanken eines Rechtecksignals angekippt (abgeflacht) werden, wenn die Quellen nicht alle Frequenzanteile schnell genug liefern können. Die Folge ist ein kurzzeitiger Einbruch der Quellenspannung bei den entsprechenden Frequenzen. Diese Spannungseinbrüche messen wir als EMV-Störungen.

Aus 2) folgt, dass eine Störung nicht aufgehalten werden kann. Jeder Strom sucht sich seinen Weg zurück zur Quelle. Wird an einer Stelle die Impedanz erhöht, nimmt er einen anderen, niederohmigen Weg. Beides können parasitäre Wege sein, die größtenteils nicht leicht zu erkennen sind.

Aus 3) folgt, dass im Stromkreis Verluste entstehen, die von den Quellen zusätzlich kompensiert werden müssen. Daraus ergibt sich eine negative Rückkopplung zu 1).

Bei der EMV-Entstörung geht es also darum, der Störung auch für die hochfrequenten Anteile eine entsprechend schnelle Quelle zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig dem Strom einen Weg zurück zur Quelle zu eröffnen, auf dem er keinen Schaden anrichtet.

Möglichst konstante Impedanz

Das Denken in geschlossenen Stromkreisen ist die halbe Miete.

Mindestens genauso wichtig ist es, dass sich die Impedanz auf dem Weg des Stroms möglichst wenig ändert.

Jeder Impedanzsprung führt einerseits zu zusätzlichen Spannungsabfällen und andererseits zu Reflexionen, die eine weitere Ursache für EMV-Störungen sind.

Werden Schaltungsteile auf verschiedene Leiterplatten oder Bauteile verteilt, kommt es zwangsläufig an den Schnittstellen (Steckern) zu Impedanzsprüngen. Siehe: Wie viel Leiterplatten sind zu viel

Fatal wirkt es sich auch aus, wenn im PCB-Layout Leitungen über Schlitze in der Rückleitungsebene (i.d.R. die Masse) geführt werden. Siehe: EMV-gerechtes Design

Ein absolut ebener Impedanzverlauf bleibt jedoch eine Wunschvorstellung. Ziel muss es jedoch sein, alle Änderungen so gering wie möglich zu halten.

Warum in diesem Zusammenhang CE-Zeichen eine falsche Sicherheit vermitteln, lesen Sie im Beitrag ‚Warum auf CE-Zeichen kein Verlass ist‚

Sie wollen weniger Ärger mit der EMV?

EMV-Probleme kosten viel Geld – mit mir reden nicht.

Autorin: Martina Kreutz

Ich bin Dipl.-Ing. (FH) der Elektrotechnik, Gründerin der KREUTZ EMV GmbH, zertifizierte Projektleiterin (GPM) und Sprecherin auf verschiedenen Fachkonferenzen.

Seit 1996 brenne ich für die EMV. In über 100 Projekten habe ich die EMV ins Ziel gebracht.

Als Consultant löse ich heute die EMV-Probleme meiner Kunden und zeige ihnen, wie sie diese in Zukunft vermeiden können.

Neben der Lösung ist mir wichtig, auch die Ursachen aufzuzeigen. Nur wer die Ursachen und Zusammenhänge kennt, kann EMV-Probleme in Zukunft vermeiden.

Mein Ansatz: EMV ist Teamarbeit. Viele Beteiligte sind sich ihres Einflusses nicht bewusst.

Wenn man sie ins Boot holt und mit der EMV am Anfang des Projektes beginnt, werden die EMV-Tests meist auf Anhieb bestanden.

Hierfür habe ich einen eigenen Prozess entwickelt, der sich leicht in die Entwicklungsprozesse der Firmen integrieren lässt.

Vielleicht auch interessant?

Keine Zeit, keine Ressourcen, oder einfach keinen Draht zum Thema?

Lassen Sie uns in einem Telefonat klären, wie ich Ihnen helfen kann.